労務事情2018年3月号掲載

[第5回] パワハラ問題について(1)パワハラ問題の基本的理解

これから3回にわたって、パワーハラスメント(以下、パワハラ)問題を扱います。

パワハラ問題にも、あからさまなものとグレーゾーンのものがあります。職場のマネジメントを任務とする管理職には、それらの問題についての対処法と予防法を身に付けてもらう必要があります。

そのために、今回はこの問題を考えるための基礎として、パワハラという言葉の生い立ちと定義を再確認します。次回は、パワハラの定義を踏まえてパワハラ問題の判断基準について深掘りして、対処法と予防法について述べます。そしてその次の回で、事例をとおしてその対処法と予防法を具体的に検証します。

パワハラという言葉の生い立ち

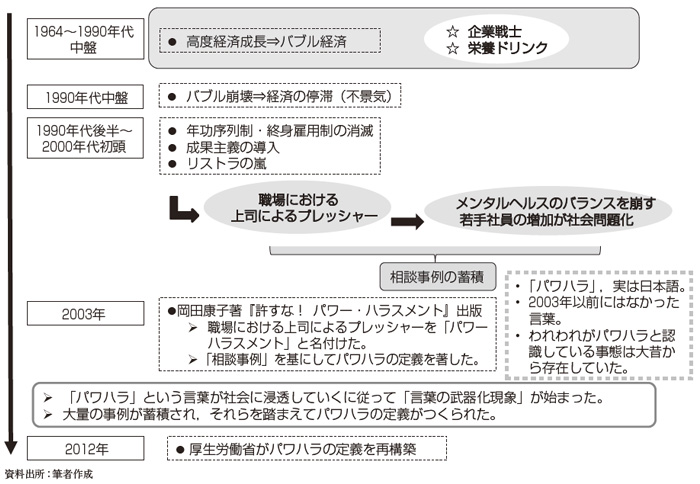

パワハラという言葉にも生い立ちがあり、それをつぶさに眺めると、パワハラ問題を正確に理解するためのヒントがいろいろとあります(図表)。

1.高度経済成長からバブル景気~企業戦士が栄養ドリンクを飲んで頑張っていた時代~

1964年の東京オリンピックを契機に、日本はいわゆる「高度経済成長」の時代に入っていきました。

その勢いにはすさまじいものがあり、1980年代の終わりころには日本はアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国になっていきました。私は、この時代を象徴する言葉として、「企業戦士」という熟語と栄養ドリンク商品を思い起こします。

このころ、企業は「売上げを伸ばせ!生産性を上げろ!」と社員の尻をたたいて働かせていました。社員も、上司から仕事を命じられたら、自分の都合は二の次三の次にしてその命令を受け入れ、それ以上にやってやるという意気込みで仕事に取り組みました。

「企業戦士」とは、このような自己抑制の姿勢で働く社員を象徴する言葉だという気がします。

そして、この時代は日本経済全体が右肩上がりでしたから、社員は頑張れば売上げを伸ばせたし、生産性も上げられました。会社としても、実績を出した社員には昇級昇格という形で報いることができました。だから、社員は頑張って働いたのです。さらにまた、この時代の社員はいわゆる団塊の世代だったので、他人と同じように働いていたのでは出世レースを勝ち抜くことができませんでした。だから、社員はなおさら頑張って、他人よりも多く長く働いたのです。そのために、社員は栄養ドリンクを欲したのではないでしょうか。

この時代を別の角度から眺めると、「猛烈な働かせ方・働き方が当たり前かつよいこととされていた時代」ということができると思います。象徴的な例をいうならば、以下のような部下への接し方をする上司がいたものです。

●客も取ってこないで、よくもおめおめと帰ってきたもんだな。客を取ってくるまで帰ってくるな!

●仕事が締切りに間に合わないだと!?じゃあ、寝ないでやればいいだろ!

●子どもの幼稚園の運動会で土曜出勤できないだと!?仕事を何だと思ってるんだ!

●前年度と同じ実績で「仕事しました」とかいうやつはウチにはいらない!よそで働け!

部下のほうも、そのようにいわれたからといっていちいちへこんでいては、団塊の世代のなかで落ちこぼれてしまうので、自らを奮い立たせて頑張るしかなかったのです。もちろん、企業によって程度の差はあったでしょうが、この時代は、部下をより「長く多く厳しく」働かせる上司がよしとされ、それに応える部下が優秀とされた時代だったといえると思います。

ただし、以下の事実にも気づいておく必要があります。

●そのような時代であっても、「猛烈な働かせ方・働き方」に反発や違和感を持っていた人々もいた。

●しかし、その時代が「猛烈な働かせ方・働き方」をよしとする風潮だったので、そのような人々は自分の反発や違和感を主張することはできなかった。この事実は証明可能ではありませんが、いわゆる経験則からいって当たっていると思います。そして、パワハラ問題を考える際には、この経験則に基づく事実 を認識しておくことが鍵になります。

ちなみに、とある栄養ドリンクについていた当時のキャッチコピー「24時間、戦えますか」は、二度と使われることはないと思います。

1990年代中盤になって、それまで右肩上がりだった日本経済はその成長がピタリと止まり、その後は右肩下がりに転じてしまいました。いわゆる「バブル崩壊」です。それは、職場の労働環境にどのような変化をもたらしたのでしょうか。

上司は、不景気になったからこそ、いままで以上に

「売上げを伸ばせ!生産性を上げろ!」と部下の尻をたたき、「猛烈な働かせ方」をするようになりました。前述のように、高度経済成長時代には(栄養ドリンクを飲んで頑張れば)達成可能でしたが、バブル崩壊後の不景気の時代にあっては、世の中全体が右肩下がりなのだから、どんなに猛烈に働いても、売上げは伸びず生産性も上がらないわけです。部下の実績が出ないとなると、上司はさらに猛烈に働かせようとしますが、結果は変わりません。そうして企業は全社的なコスト削減を強化し、業務を合理化し、人件費を削減し、そしてついには「リストラ」という手段を採るようになったのです。

「売上げを伸ばせ!生産性を上げろ!」という業務命令は、昔は達成可能で、達成すればその見返りも期待できる夢のある目標でしたが、バブル崩壊後の不景気の時代になると、それは「達成が難しく、達成できないとリストラの理由になる」という恐ろしいプレッシャーに変わったのです。そのために、多くの企業戦士は業績を上げられない現実に苦しみ、リストラになるかもしれないというプレッシャーを受け、メンタルヘルス不調を来す人々が出てきました。

1990年代終盤には、30~40歳の中堅会社員がメンタルヘルス不調により自殺を図るケースが続発し、大きな社会問題になりました。

そのような社会情勢を受けて、職場における会社や上司からのご無理ご無体なプレッシャーをなくしていかなければならないという問題意識の下に、2003年に、岡田康子著『許すな!パワーハラスメント』(飛鳥新社)という本が出版されました。

「パワーハラスメント」という言葉は、職場における会社や上司からのご無理ご無体なプレッシャーを意味する言葉として、この年に、同氏によってつくられた言葉なのです。

セクシュアル・ハラスメントという言葉は、英語圏で使われているれっきとした英熟語ですが、パワーハラスメントという言葉は、日本人によって英単語を組み合わせてつくられた日本語なのです。この言葉が2003年につくられたという事実は、さらに2つの事実を示しています。1つは、2003年より前の時代にはこの言葉は存在していなかったという事実です。もう1つは、職場における会社や上司からのプレッシャーというものは、なにも2003年あたりから発生し始めた現象ではなく、高度経済成長の時代にこそたくさんあったという事実です。

さて、「セクシュアル・ハラスメント」という言葉が流行語大賞に選ばれて爆発的な勢いで広まっていったことと比べると、パワーハラスメントという言葉は、書籍の売れ行きに従って徐々にジワジワと広まっていきました。確かにスピード感はありませんでしたが、その浸透力はものすごく、いまでは、セクハラという言葉とともに、パワハラという言葉を知らない人はいない、それほどポピュラーな言葉になっています。

その背後には、バブル崩壊を契機として、企業で働く社員の意識が変わったという状況があると思います。前述のとおり、高度経済成長時代には、仕事に取り組む社員は、自分の都合は二の次三の次にして会社や上司の命令や猛烈な働かせ方を受け入れ、それ以上にやってやるという意気込みで猛烈に働いた企業戦士でした。そうしないと競争に負けるし、そのようにすると昇級昇格といった見返りもあったからです。

ところがバブル崩壊後は、どんなに猛烈に働いても会社や上司の命令を達成することは難しく、達成したとしても、昇級昇格は以前ほど見込めなくなったのです。こうして社員は、意図するとしないとにかかわらず、企業戦士としての意識を捨て、猛烈に働くことをやめたのです。

会社や上司の指示をあからさまに無視したり反発したりすることはありませんが、高度経済成長時代と違って、会社や上司の指示と同じくらい、自分自身の欲求や好み、プライベートといったものを大事なものと考えるようになったのです。

毎年入社してくる新入社員も、高度経済成長時代と違って、入社してみると、手本にする先輩や上司が企業戦士をやめて会社や上司の指示と自分自身の生活を天秤にかけて働いているので、当然のことながら、それを見習うわけです。

バブル崩壊後の若手社員については、いわゆる「ゆとり世代」という特徴もあったと思います。団塊の世代にとっては、小学生のころから当たり前のように競争があったのです。受験戦争で競争し、就職活動で競争し、そして会社員になったのです。社会人になった時点で、すでに競争モードが身に付いていました。それに対して「ゆとり世代」は、競争の要因が排除された「ゆとり教育」で育てられたわけですから、そもそも競争モードが身に備わっていなかったわけです。そうして会社に入ってみると、先輩や上司は会社の指示と自分自身の生活を天秤にかけて働いていたため、猛烈な働き方が身に付くことはなかったわけです。

もちろん、これは一般論です。猛烈な働き方をよしとして、向上心や出世欲に基づいて競争にいそしんでいた人もいました。そういう少数派もいましたが、一般的傾向として、バブル崩壊後、企業戦士は消滅したといえると思います。

バブル崩壊後の変化

●バブル崩壊後、企業戦士の消滅とともに、「猛 烈な働き方」も変化

●「ゆとり世代」の登場で競争を主としない働き

パワハラという言葉は、職場における会社・上司によるご無理ご無体なプレッシャーという意味を表す言葉としてつくられ、その後、企業で働く社員の意識が変わっていく状況で広く受け入れられ、浸透していきました。この言葉の生みの親である岡田康子氏は、前掲の著書のなかで言葉の定義を述べています。また、この言葉が浸透していく過程で、いろいろな有識者、学者、団体がパワハラという言葉の定義を提唱してきました。しかし、ほとんどの社会人は言葉を耳から頭に入れるだけで、よほどの必要性に迫られない限り、言葉の定義を正確に知ろうとすることなく、漠然とした雰囲気で自己流に解釈していたのです。

実は、この自己流解釈を払拭することがパワハラ問題を正しく理解するための大きなヒントになるのですが、それについては次回に詳しく述べるとして、ここでは「パワハラの定義の発展」について目を向けます。前述のとおり、パワハラという言葉については、

2003年以降さまざまな定義が提唱されてきましたが、

2010年、厚生労働省(以下、厚労省)がパワハラ問 題の有識者を集めて、パワハラの定義の再構築プロジェクトを開始しました(「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」)。そして2012年、厚労省は自身のホームページにおいて、定義を発表するに至りました。現在、ほとんどの会社は、この厚労省の定義を使っていると思われます。

なるほど、法曹界、行政、民間等の各界の有識者を 集めてじっくりと時間をかけて練り上げただけあって、2012年発表の厚労省の定義は簡潔かつ正確な定 義になっていると思います。

パワハラの定義の再確認

2012年発表の厚労省の定義は、読者の皆さまも一 度はお読みになったことがあると思いますが、ここで再確認しておきたいと思います。

(厚労省、2012年3月15日発表)

【定義】職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為をいう。

【類型】業務の適正な範囲を超えている例

①暴行などの「身体的な攻撃」

②暴言などの「精神的な攻撃」

③無視などの「人間関係からの切離し」

④実行不可能な仕事の強制などの「過大な要求」

⑤能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなどの「過小な要求」

⑥私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」

以下に、定義の正しい解釈のための要点を整理しておきます。

2.パワハラが発生する場面 定義のなかに「職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に」という文章があります。厚労省は、「職務上の地位」と「人間関係などの優位性」という文言の解釈について、次のように解説しています。

「職務上の地位」=職制上の上司・部下の関係。

「人間関係などの優位性」=職制上の上司・部下の関係以外の何らかの関係。たとえば、入社年度に基づく先輩・後輩の関係、正社員と非正社員の関係です。これらをあわせると、「上司から部下に対する行為だけではなく、同僚同士の行為や下位者から上位者への行為もパワハラになることがある」という解釈になります。この点を正確に押さえておくべきでしょう。下位者から上位者へのパワハラの例として、ホームセンターを経営する会社からハラスメント研修の依頼を受けた際、事前打合せの席で、その会社の事務局の方から以下のような話をお聞きしました。

読者の皆さまも一度ならずホームセンターに行った 経験があると思いますが、たいていは、家具、工具、キッチン用品等の売り場に分かれています。

各売り場で商品を陳列したり接客をするスタッフは、近所の主婦などのパートタイマーが多いとのことでした。そして、各売り場で業績管理やスタッフの労務管理等の管理業務を担当するのは、本社からキャリアパスの一環として出向いてきている中堅幹部社員が多いそうです。各売り場ではスタッフの顔ぶれが固定していて、主婦という境遇も共通しているので、意外と結束している場合が多いのです。そこに2~3年ごとに、本社から自分たちよりも年若の管理職がやってくるというわけです。したがって、新しい管理職が赴任してきた際、初っ端にスタッフとのコミュニケーションでつまづくと、スタッフがガチッと結束して、新任管理職を無視したり、その指示に逆らったりする事態が生じることがままあるとのことでした。

「これなんかはまさに、下から上へのパワハラですよね」と、その会社の事務局の方がいっていました。

パワハラが成立する関係

定義の主旨は、「パワハラとは業務の適正な範囲を超えている言動だ」という点にあります。そこで、

「業務の適正な範囲を超えている言動」とはどのようなものかという解釈が重要になります。

厚労省は、業務の適正な範囲を超えている例として、6つの類型を提示しています。これについては、以下の点を押さえておくことが肝要です。

⑴6類型のいずれかが含まれている言動はパワハラと認定される

たとえば、遅刻を繰り返す社員に対して「遅刻をしないようにせよ」ということは妥当な注意ですが、ビンタしながら注意したならば、暴行が含まれているがゆえにパワハラになります。

また、部下を叱咤激励するつもりでいったとしても、「この給料泥棒が!」という罵詈雑言を口にしたならば、暴言が含まれているがゆえにパワハラになります。つまり、これら6類型はパワハラの成立要件であり、ある言動の内容や行為者の思惑が妥当だとしても、その行為はパワハラと認定されるべきです。

別な角度からいえば、行為者に悪気がなかったとしても、その言動に6類型のいずれかがあれば、その言動はパワハラになるのです。したがって、パワハラに該当するか否かを判断するには、問題とされた言動に6類型のいずれかが含まれているかどうかを考えることです。

⑵6類型の解釈にはバリエーションがある

6類型は、実際に発生したさまざまな事例を集め て、そこに含まれる共通要素を取り出して、それを一般的・抽象的な言葉にまとめたものです。

6類型を解釈するということは、その一般的・抽象的な表現を具体的な事象に当てはめることですが、一般的・抽象的な言葉で表わされる具体的な言動にはさまざまなバリエーションがあると認識しなければなりません。いわゆる真っ黒な言動もあれば、白に近い黒の言動や黒に近い白の言動もあります。

⑶6類型は例示列挙

厚労省による解説のなかでも述べられていますが、これら6類型は例示列挙であって限定列挙ではありません。

つまり、これら6類型は「職場を運営していくうえであってはならない言動」という本質論の観点からまとめられたものであり、その本質論に該当する言動はこれら6類型に限られるわけではありません。

⑷6類型の典型例

前述のように、それら6類型にはさまざまなバリ エーションがあるわけですが、パワハラ問題を考えるにあたっては、6類型を把握しておくことが非常に重 要になります。

そこで、最後に6類型のそれぞれに該当する典型的な事例を紹介しますので、「あからさまなパワハラ」のイメージをつかんでおくためにお読みください。

①暴行などの「身体的な攻撃」

● 飲食チェーン店の店長が、客の目の届かない厨房でスタッフを叱責したとき、胸ぐらをつかみ頭を小突きながら注意した。

● 営業部の課長が成績の芳しくない部下に対して指導のための面談をしているとき、部下の応対にカッとなって、持っていたボールペンを部下の顔すれすれをねらって投げつけた。

● 経理部の課長が部下の失敗を注意する際、部下の座っている椅子の脚をけり、机を両手で強くたたきながら注意した。

②暴言などの「精神的な攻撃」

● 本社から地方支社の営業部に赴任してきた係長が、支社採用の若手部下と馬が合わず、その部下に対して、「給料泥棒」「おまえが使う社用車のガソリ ンはドブに捨てているようなものだ」「スーツの肩にフケがべったりついているが、変な病気じゃないか」「おまえと結婚したかみさんの面が見たいも んだ」等々の言葉を毎日のようにいい続けた。

③無視などの「人間関係からの切離し」

● ある会社の業務部で、10数人いる中堅社員のなかのリーダー的存在の社員が、同僚の1人とどうしても馬が合わず、ほかの同僚を従わせてその1人を無視させ、挨拶も交わさず、必要な情報もわざとその1人に渡さないようにした。

● 営業部の部長が、ふだんから気にくわないと感じていた部下の評価面談の際、言葉巧みに誘導して、明らかに実現不可能と思われるノルマの達成を約束させ、それを書面にして提出させ、それ以降の 評価面談のたびに、「まだ達成していないじゃないか、どのように責任を取るつもりだ」などとプレシャーをかけた。

⑤能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなどの

「過小な要求」

● 総務部の部長が、ふだんから気にくわないと感じていた部下の課長が二度ほど失敗を続けたのを幸いに、「今度、庶務課をつくったからそこへ行け」といって、倉庫の一角に机をおいて毎日そこに座らせ、倉庫の裏の草むしりをさせていた。

● 業務部の入社5年目の中堅社員が、部下の3人の若手社員に対して「おまえらは俺の子分だ」などといって、就業時間中に自分のタバコや昼食の弁当を買いに行かせたり、休日の彼らの予定を取りやめさせて自分の引越しを手伝わせた。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。主な著書として、 『現場で役立つ !ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ !セクハラ・パワハラと言わせない部下指導』(日本経済新聞出版社)等。