労務事情2018年2月号掲載

[第4回] セクハラ問題について(3)セクハラ問題の対処法と予防法

前回は、セクハラ問題の全体像を概観し、以下の3つに分類しました。

①対価型セクハラ

②意図的セクハラ

③無自覚セクハラ

そのうち、①と②が「あからさまなセクハラ」であり、③がセクハラ問題のグレーゾーンであること、無自覚セクハラの特徴と本質について確認しました。

●無自覚セクハラの特徴

①行為者には性的な欲求や加害の意図はない。

②問題とされている行為者の言動も、セクハラだと結論づける客観的な理由が見当たらない。

③しかし、相手方が何らかの理由で「セクハラだ」と感じて反応する。

●無自覚セクハラの本質

①ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動はセクハラになると受け止める。

②ただし、相手がセクハラだと感じたことに客観的な 合理性・妥当性がなければ、その言動はセクハラではない。

これらの内容を踏まえつつ、今回はセクハラ問題の予防法と対処法について考えてみましょう。

予防法について

1.あからさまなセクハラの予防法

一般的に、セクハラ問題の予防法として真っ先に検討されるのが「研修」でしょう。

ただ、企業内研修の研修講師として、いままで多数のハラスメント研修を実施してきた私の経験からいうと、研修という手段は、対価型セクハラおよび意図的 セクハラの予防法としての効果は薄いと思います。この種類のセクハラの行為者は、ある意味、非常に思い込みが激しく、自己を客観視しない(あるいは、できない)直情型の性格の人が多いと思われます。そういう人が研修に参加しても、講義で聴いた内容を理 解してそれを自分の言動に当てはめて自分を律するという研修効果はあまり期待できないでしょう。研修が 無駄だとはいいませんが、対価型セクハラおよび意図的セクハラの予防法としては、研修だけでは不十分だといわざるを得ません。

では、どのような方法が求められるのか。この点について長年考えてきましたが、あるとき、1つのヒントに遭遇しました。それは「1990年代に比べると、 最近は対価型セクハラに関する訴訟案件が激減している」という事実です。

なぜ激減したか。思うに、対価型セクハラは“被害者vs加害者&会社”という図式でこじれたり、裁判に持ち込まれるケースが多く、裁判になると原告(被害者側)が勝って被告(加害者および会社側)が負けるという判決になることが多い。そのような話に対し ては社会人の関心が高いため、雑誌やテレビ等のメディアに盛んに取り上げられ、その結果、多くの社会人の間で「対価型セクハラのようなことをやると裁判になり、裁判になると負ける」という事実が認識され、それが“心のブレーキ”として浸透し、対価型セクハラをしてしまう直情型の性格の人も、行動を起こす直前に思いとどまるようになったのではないでしょうか。

であるならば、会社のなかで対価型セクハラおよび意図的セクハラを予防するには、これと同じアプローチが有効だと考えられます。すなわち、社内で発生した対価型セクハラ、意図的セクハラの事例およびそれらに準じる事例とその顛末(加害者への処罰、被害者への救済措置)を公表し、その事実を全社で共有することにより“心のブレーキ”を醸成していくというアプローチです。

あからさまなセクハラの予防法としては、これしかないのではないかと思います。ただ、このアプローチは職場の管理職の立場で進められるものではなく、会社としての公式な活動として位置づけなければ実施できません。

ということで、このアプローチの詳細については、 最終回の「ハラスメント問題に対する組織的対応」のなかで詳述することにします。

2.グレーゾーンの予防法

多くの人たちはセクハラ問題にグレーゾーン、すなわち無自覚セクハラがあることに気づいていて、その予防法として条件反射的に「境界線」や「NGワード集」を探そうとします。“どこまでが OK で、どこからがセクハラになるのか?”“何をいえばセクハラになるのか?”といった発想です。

前回の後半部分で、「言葉の武器化現象によりセクハラと認定された事例」をあげておきました。これらのいわゆる認定事例は、それに該当する言動はセクハラだといわれて当然なので、ある意味、「境界線」や「NGワード集」として捉えてよいでしょう。

しかし、「無自覚セクハラの本質」(52頁)で述べているとおり、いまのご時世は、言葉の武器化現象により、ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動はセクハラとして受け止められるのです。つまり、相手方の主観で決まる話なので、どのような言動がセクハラといわれるかは予測不可能であり、どのような言動もセクハラといわれる可能性があるのです。

したがって、基本的には、先述の認定事例以外に「境界線」や「NGワード集」は存在しないと割り切らなければなりません。画一的な「境界線」や「NGワード集」を求めるのではなく、一人一人が「相手にセクハラと思わせない自分なりの接し方」を工夫しなければいけないのです。

そうすると、“どのような接し方をすればよいのかを教えてほしい”という発想になりますが、それについても、「このような接し方をすれば、どんなときも、どんな相手にもセクハラと思わせないから大丈夫」という画一的な接し方は存在しないのです。ただ、自分なりの接し方の工夫をする際に、以下の事柄は有効なヒントになりうると思います。

・上述の認定事例を認識し、それに類する言動を排除する。

・セクハラという言葉の武器化現象により、いまのご時世では「男女平等」がより強力な常識となっていることを認識し、男女差別的発想・男尊女卑的発想を排除する。

言葉や文章という媒体で伝えられる予防法はここまでです。そこから先の具体的な工夫の仕方については、いわゆるロールプレイという手法で各人に考えてもらうことになります。

セクハラと思われないための予防法とは

●画一的な「境界線」や「NGワード集」は存在しない

●一人一人が自分なりの接し方を工夫する

対処法について

1.あからさまなセクハラの対処法

すべての会社(事業所)には就業規則があり、そのなかにいわゆる懲戒規定があり、さまざまな懲戒事由が定められています。おそらく、どの会社の就業規則でも、対価型セクハラおよび意図的セクハラと同じ意味内容の事柄は、懲戒事由として定められているはずです。

つまり、対価型セクハラと意図的セクハラは懲戒対象事案であり、対価型セクハラあるいは意図的セクハラの行為者は就業規則に基づいて処罰しなければならず、相手方に対しては会社としての救済措置が取られなければならないのです。それらのセクハラが生じた 職場のなかで収めることは許されず、意地悪な言い方をすれば「隠蔽」にもなりかねません。

したがって、職場で対価型セクハラまたは意図的セクハラが発生したら、その対処法は、「問題となる事 実をしかるべき担当部署に報告し、会社の人事権の問題として扱う」という一点に尽きます。

2.グレーゾーンの対処法

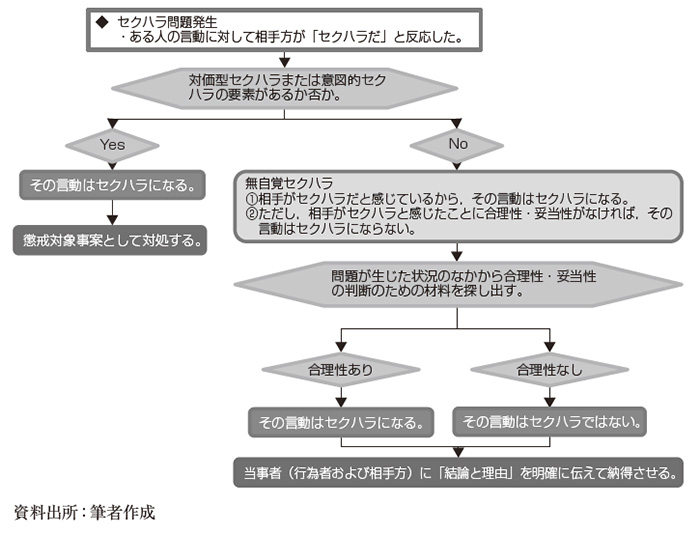

結論からいうと、職場で無自覚セクハラが発生した場合、その対処法は、「問題とされている言動が最終的にセクハラになるか否かの結論とその理由を当事者(行為者および相手方)に伝えて納得させる」という一点に尽きます。ただ、このように文章で述べると単 純明快ですが、多くの人たちは、まさにその結論と理由の導き出し方がわからずに悩んでいるのではないでしょうか。

その原因は、セクハラについての認識が、「相手がセクハラだと感じたら、行為者の言動はセクハラになる」という漠然としたものにとどまっているからだと思われす。

「無自覚セクハラの本質」(52頁)で述べているとおり、セクハラのグレーゾーン問題に対しては、①ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動はセクハラになると受け止める、②ただし、相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性がなければ、その言動はセクハラではないと認識する必要があります。しかし、現実には、①の認識にとどまっていて、②が認識されていないのです。よって、 そのような認識でグレーゾーン問題を眺めると、“行為者には性的な欲求や加害の意図はなく、その言動もセクハラだとは思われないけれど、相手がセクハラだと感じたら行為者の言動はセクハラになる” という矛盾に陥るのです。この矛盾が悩ましさの原因なのです。 この悩ましさを解消するためには、無自覚セクハラの本質の「②ただし、相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性がなければ、その言動はセクハラではない」という点を明確に認識しなければなりません。つまり、相手がセクハラだと感じたら、とりあえずその言動はセクハラだと受け止めるけれども、それらがすべて該当するわけではなく、無自覚セクハラには「セクハラだと判定されるべき言動」と「セクハラではないと判定されるべき言動」とが混在しており、その区別は「相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性があるか否か」で決められるということなのです。

そうすると、次に問題となるのは、その判断基準です。つまり、何を基準にして合理性・妥当性を判断すべきかという点なのですが、ここでもまた多くの人たちは、「境界線」や「NGワード集」を求めてしまうことになります。しかし、繰り返し指摘しているとおり、言葉の武器化現象により、ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動はセクハラになるという常識が確立されたいまのご時世では、どのような言動がセクハラといわれるかは予測不可能であり、そのどれもがセクハラといわれる可能性があるので、

合理性・妥当性の判断基準として画一的な「境界線」や「NGワード集」を求めても無駄であり、無自覚セクハラが発生した状況のなかから合理性・妥当性の判断基準となる事実を探し出さなければならないのです。 そして、一定の事実に基づいて合理性・妥当性の判断がついたら、その「結論と理由」を当事者(行為者および相手方)に明確に伝えて納得させることが重要です。特に、“相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性がある” と判断された場合には、行為者に対して「あなたの言動はかくかくしかじかで セクハラになる」ということを納得させなければなりません。でないと、その行為者は同じような言動を繰り返すことになります。また、“相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性がない” と判断された場合には、相手方に対して「あなたが指摘した 行為者の言動はかくかくしかじかでセクハラにならない」ということを納得させなければなりません。でないと、その相手方は同じような言動に対して、繰り返し「セクハラだ」と反応することになります。いままで述べてきた「対処法」の判断プロセスをフローチャートにまとめると、図表のようになります。

グレーゾーンが生じた場合の対処法

グレーゾーンの対処法の事例検証

グレーゾーンの判断プロセスについて、具体的な事 例を基に確認してみます。

【Episode7:母性とは】

「……。セクハラという言葉の武器化により、いまのご時世、職場で男女差別や男尊女卑的な言動はあってはならないことになっています。仕事をするうえでは、男だからとか女だからとかは関係ないわけです。ただし、母性の保護はきちんとやっていかなければなりません。母性とは、子どもを妊娠し出産し育てることです。この母性の保護は会社としても 制度的に保障しなければならないし、……」

「先生、そのような言い方はセクハラですよ」

これはオープンセミナーでの出来事であって、「職場」のセクハラ問題ではありませんが、グレーゾーンの判断プロセスに当てはめるための題材として受け取ってください。さて、自分でいうのもなんですが、 前掲の私の話は、客観的にみればセクハラだとは感じられないと思います。しかし、その女性受講者がセクハラだと言っているのですから、まずはそれを否定せず受け容れなければなりません。

ただ、私の話が最終的にセクハラとして認定されるためには、その女性受講者がセクハラだと感じたことに合理性・妥当性がなければなりません。では、この場合、何を材料にそれを判断すればよいのでしょうか。

実は、その女性受講者の発言には続きがあって、実際には次のように言ったのです。

「先生、そのような言い方はセクハラですよ。いまどき、子育ては女の仕事だっていうのは男女差別じゃないですか」

私は、講義のなかで「母性=妊娠&出産&育児」と言い、それに対してその女性受講者が「母性という言葉のなかに育児を含めることは男女差別的発想であり、ゆえにそれはセクハラである」と言っているわけです。

つまりこの場合、「母性=妊娠&出産&育児」 という私の発言が判断材料になります。現代においては、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法という法律があり、男性社員の育児休業は認められており、むしろ奨励されているともいえるでしょう。

その点からすると、「母性=妊娠&出産&育児」という私の発言は現代の常識から外れているといわれて当然であり、その女性受講者がセクハラだと感じたことには合理性・妥当性があるといえるでしょう。したがって、私の話は最終的にセクハラになるわけです。 これと同様に考えられるのが、第1回で紹介した

【Episode1:君が男だったらな発言】です。この場合は、「君が男だったらなぁ」という発言が判断材料になります。つまり、このようなことを言われると、「じゃあ、女だったら何がいけないのか?」と、 男女差別だと受け取られるから、それゆえにZ課長の発言はセクハラになると結論づけることになるのです。

【Episode8:キャンペーンポスター】

さて、どのように考えてどのような「結論と理由」を導いたらよいでしょうか。次のように考えます。C子さんがセクハラだと感じているのだから、まずはその事実を受け容れなければなりません。そのうえで、 C子さんがセクハラだと感じていることに合理性・妥当性があるかどうかを判断するわけですが、この場合、「A社は芸能プロダクションであり、B子さんは

A社の商品である」という事実が判断材料になると思います。

つまり、自社商品のキャンペーンを展開するに際して、士気向上のためにそのキャンペーンポスターを貼る行為は、職場を運営するうえで当然のあるべき行為 なのだから、A社においてB子さんの水着姿のポスターを貼るのはセクハラではないと結論づけることができると思います。

究極のグレーゾーン問題

以上がグレーゾーンの判断プロセスですが、私は、 セクハラのグレーゾーン問題の深層には、判断材料がないためにその判断プロセスが適用できないという問題があると考えています。

次のエピソードについて考えてみてください。ある会社の管理職からお聞きした実話です。

【Episode9:家族写真】

Mさんが職場の自分のデスクに家族写真を飾る行動はセクハラだと感じているので、まずはその事実は受け容れなければなりません。ただ、家族写真を飾る行動が最終的にセクハラだと認定されるためには、Mさんがセクハラだと感じたことに合理性・妥当性があるか否かを判断しなければなりません。このお話をお聞きしたとき、「これは究極のグレーゾーン問題だな」と感じました。というのは、セクハラになるか否かという観点で眺めたとき、「家族写真を飾る行動」はいわば無色透明であり、どこをどのように探しても、「判断材料」がないのです。

これは、いわばファッションの好みの問題と同じです。たとえば、ダメージドジーンズというファッションがあります。腿の部分が破けているジーンズをはくというものですが、なかにはわざと破いてはいている人もいます。私などは、新しいジーンズを買う金がないのだろうかと思うだけで、少しもカッコイイとは思いません。しかし、あれをはいている人はカッコイイと思っているのです。そのような人と私のような感覚の人がダメージドジーンズの善し悪しについて話し合ったとしても、話は平行線になるだけで結論は出ません。なぜなら、ファッションの好みは価値観の問題であり、価値観には善し悪しも正邪もないからです。 しかし、そこに「葬式に出席する」という軸があったらどうでしょう。その軸を基準に考えれば、個人の価値観に関係なく、正しい服装と正しくない服装というものが決まってきます。

「家族写真を飾る行動」は、いわばダメージドジーンズのようなものなのです。Mさんのように考えるならば、セクハラになるということも考えられます。一方、

Kさんのように考えるならば、個人の自由だということも可能でしょう。つまり、「家族写真を飾る行動」は個人の価値観で受け取られる問題であり、それ自体にはセクハラになるか否かの判断材料はないのです。 このエピソードを踏まえて指摘したいのは、無自覚セクハラには、個人の価値観に根差しているがゆえに セクハラになるか否かの判断材料が存在しえない言動もあるという事実です。そして、個人の価値観に根差した無自覚セクハラは、その対処を現場の当事者に任せているだけでは平行線に陥るだけで、結論は得られないという事実です。

では、個人の価値観に根差した無自覚セクハラが実際に発生したら、どのように対処すればよいのでしょうか。その点についての結論をいうならば、私は、

「個人の価値観に根差した無自覚セクハラに対処するためには、『葬式に出席するときの服装という軸』に 相当するような、会社としての判断基準をガイドラインという形式で定めるしかない」と考えています。ただ、会社としてのガイドラインをつくるとなると、職場の管理職の立場で進められるものではなく、 会社としての公式な活動として位置づけなければ、実施できません。

ということで、あからさまなセクハラに対する “心のブレーキの醸成”(52頁)と同様、この対処法についても、最終回の「ハラスメント問題に対する組織的対応」のなかで詳述することにします。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。主な著書として、 『現場で役立つ !ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ !セクハラ・パワハラと言わせない部下指導』(日本経済新聞出版社)等。