労務事情2018年1月号掲載

[第3回] セクハラ問題について(2)

あからさまなセクハラとグレーゾーン問題

前回は、セクハラという言葉の生い立ちを眺め、その定義を以下のように再確認しました。

●対価型セクハラ

要件

①職場において、ある労働者に対して性的な言動が行われること。

②その労働者が、それに対して何らかの反応をすること。

③その反応により、その労働者が不利益な労働条件を押しつけられること。

●環境型セクハラ

要件

①職場において、ある労働者に対して性的な言動が行われること。

②その結果、その労働者の労働環境が害されること。 今回は、前回の内容を踏まえ、セクハラの定義を深掘りして、あからさまなセクハラとグレーゾーン問題の実体を明確化し、セクハラ問題の全体像を把握します。

対価型セクハラについて

一般に、ある言葉の定義を確立するための代表的な方法としては、その言葉にかかわるさまざまな事例を基に、共通の特徴や要因を持つ事例をグループ化し、その特徴なり要因なりを抽象的な言葉にまとめるという方法があります。

1997年の男女雇用機会均等法改正において、セクハラという言葉の定義を含むセクハラ条項が定められた際にも、このような方法が採られたのだろうと思います。 1989年に「セクシュアルハラスメント」という言葉が流行語大賞にノミネートされたことにより、事例蓄積の時代が始まり、実にさまざまな相談事例、裁判事例が生まれました。そのなかの1つに、東京チラシ広告会社事件(東京地裁平9.2.28判決、判例タイムズ 947号228頁)があります。

●X社(広告業、Y代表取締役、男性社員3人、Zを含め女性社員2人)に勤めるZは、以下の事実に基づき、Yに対して慰謝料請求の裁判を起こした。

●Yは、Zと話をするときによくZの首に手を回したり背中をなでたりしていた。

●チラシの発送作業中、Yは時折Zの手や尻に触ったり、抱きついたりしていた。

●YはZに対して、毎月のようにZの生理の有無を聞いていた。

●YはZに対して、勤務中にともに飲酒することを強要することがあった。

●Yは終業後にZを飲酒の供に連れ出すことが多く、 その席で「好きだよ」等の発言を繰り返していた。

●Yは時折、Zを後ろから羽交い絞めにして抱き抱え、Zが逃げると、それを追いかけて同様の行為を繰り返していた。

●ZがYの上述のような行為を無視して、Yに対して事務的な態度で接するようにしたところ、YはZのさ細な言動にも怒鳴り、威圧的に業務命令を下すようになった。

●以上を理由にZが正式にYに抗議をしたところ、Yはそれを理由にZを解雇した。 事例蓄積の時代に生じた相談事例、裁判事例を並べてみると、この事件と同じような要因を持つ事例が実にたくさんありました。

第1の共通要因は、相手方に対する行為者の行為です。相手に抱きつく、相手の体に触る、言葉や行動で肉体関係を要求するなどの強姦まがい、強制わいせつまがいの行動です。

第2の共通要因は、行為者に対する相手方の反応です。行為者の誘いや要求を無視する、行為者に対して明確に拒絶する、上司や人事部等に相談して行為者への指導を依頼するなどの反応です。総合的にいえば、 行為者に対する拒絶反応です。

第3の共通要因は、相手方の反応に基づく行為者の行動です。具体的には、解雇という極端なケースから、人事評価を下げる、仕事のない部署に左遷する、 無理難題を押しつけるなどといったようなものまで、 さまざまなケースがあります。総合的にいえば、相手方に断られたことによる腹いせ的な行動、いわば

「しっぺ返し」です。

これらの3つの共通要因を踏まえて「対価型セクハラ」の定義がつくられ、そのなかに、前述した対価型 セクハラの3要件がまとめられたわけです。この3要件の捉え方としては、「ある言動に要件①だけでもあ れば、その言動は対価型セクハラになる」と考えるべきであり、「行為者が相手方に不利益な労働条件を課していなければ(要件③まで揃っていなければ)、対価型セクハラにはならない」という解釈は妥当ではありません。なぜなら、強姦まがい、強制わいせつまがいの要素を含んでいるだけで、職場を健全に運営していくうえで絶対にあってはならない言動だからです。 たとえば、このような事例があります。

【Episode5:出張先のホテル】

この事例には、対価型セクハラの3要件のうち、

「③その反応により、その労働者が不利益な労働条件を押しつけられること」に該当する事実はありませんが、A課長の誘いは「①性的な言動」に該当するので、それだけで対価型セクハラに該当すると判断すべきであり、X社の人事部の結論は正解だと思います。

このように、対価型セクハラの3要件を含む言動は「あからさまなセクハラ」であり、その言動がセクハラになるか否かの解釈のレベルで悩むことはありません。

では、「セクハラはわかりづらい」という悩みの根源はどこにあるのでしょうか。

それは、環境型セクハラの定義が大雑把すぎるために、非常に理解しにくい点にあります。したがって、 セクハラ問題に正しく対処するには、環境型セクハラについて深掘りし、内容を正確に理解したうえで、セクハラ問題の全体像を把握することが必要です。

環境型セクハラについて

環境型セクハラは、「職場における性的な言動により、当該労働者の就業環境が害されること」と定義されています。この定義は、非常に漠然としていて抽象的であり、対価型セクハラに該当しないケースは、なんでもすべてこの環境型セクハラに分類されてしまいます。なので、「何がセクハラとなるのかという基準 がわからない」「セクハラになる・ならないの境界線がわからない」といった悩みが生まれるのです。

その悩みを解消してセクハラ問題の全体を把握し、 グレーゾーンの問題を見極めるためには、環境型セクハラをさらに綿密に眺め把握し直す必要があります。 その観点から、私は環境型セクハラのいろいろな事例を眺めてみました。そして、ある1つのことに気づきました。それは、環境型セクハラのなかには、第2 回で紹介した「福岡出版社セクハラ事件」と同じような事例がたくさんあるということです。

どこが同じかというと、以下の2点です。

①何らかのきっかけで行為者が相手方に対して「加害の意図(辱めてやる! おとしめてやる! からかってやる! ばかにしてやる!)」を持っている。

②それに基づき、行為者が相手方に対して、「性的な話題(異性交遊、体型、年齢、容姿、既婚・未婚 等)」で執拗に嫌味をいう。

たとえば、このような事例があります。

【Episode6:受付嬢の逆恨み】

K係長は、周囲の人から間接的にM子さんの発言の内容を聞いていましたが、M子さんに対して特に反応することなく、「勝手にいわせておけ」という気持ちで受け流していました。

K係長はM子さんの言動をセクハラ問題とすることはありませんでしたが、このエピソードにおいて、M子さんの言動に「①加害の意図に基づいて、②性的な話題で執拗に嫌味をいう」という要素が含まれていることを認識していただきたいと思います(ちなみに、 K係長がM子さんの言動をセクハラ問題にしなかったのは、ひとえに彼の性格のためだと思われます)。

このように、環境型セクハラのなかには、前述の2つの共通の要件を持った事例がたくさんあります。

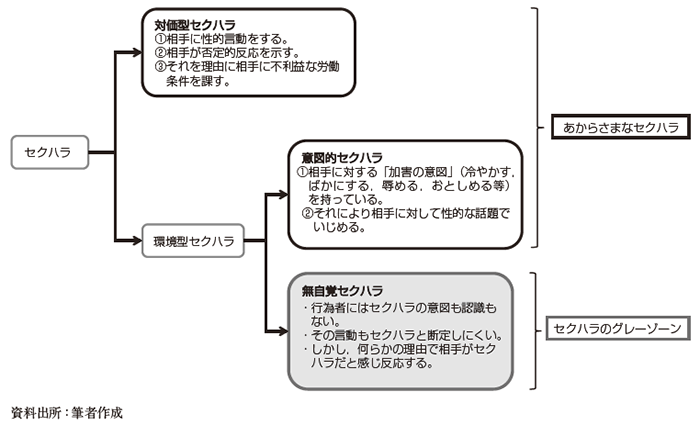

そこで、私はこれらの事例を「意図的セクハラ」と名付けて、次のように定義づけています。

◎意図的セクハラ

①行為者が相手方に対して「加害の意図」を持っている。

②それに基づいて、行為者が相手方に対して「性的な話題」で執拗に嫌味をいう。

そうすると、最後に残るのが、対価型セクハラにも意図的セクハラにも該当しない事例の塊です。これらの事例の内容は実に種々雑多であり、どんなに詳細に眺めても、共通の要件といったものは見当たりません。ただ、以下のような、共通した特徴があります。

・行為者には性的な欲求や加害の意図はない。

・問題とされている行為者の言動も、セクハラだと結論づける客観的な理由が見当たらない。

・しかし、相手方が何らかの理由で「セクハラだ」と感じて反応する。

そこで、私はこれらの共通した特徴をもつ事例の塊を、「無自覚セクハラ」と名付けています。第1回の

【Episode1:君が男だったらな発言】が典型的な事例です。

このように眺めると、セクハラ問題は対価型セクハラ・意図的セクハラ・無自覚セクハラの3つのカテゴリーに分けて認識することができます(図表)。

そして、対価型セクハラと意図的セクハラは、職場を健全に運営していくうえであってはならない言動であり、それがセクハラになるか否かの解釈で悩むことはなく、10人いれば10人とも、そのような言動はセクハラになると判断できます。その意味で、対価型セクハラと意図的セクハラは「あからさまなセクハラ」 として認識できます。

対価型セクハラと意図的セクハラについては、それぞれの要件があるので、問題となる言動が生じた場合には、その要件を基準にしてセクハラになるか否かを考えることができます。

それに対して無自覚セクハラは、そのような要件を含まない言動に対して「セクハラだ」という反応が生じるケースなので、要件を基準にして判断できないわけです。なので、「セクハラはわかりづらい」という悩みが生まれてくるわけです。つまり、セクハラ問題 のグレーゾーンとは、このような無自覚セクハラとなる言動のことをいうわけです。

したがって、セクハラ問題を考える際には、対価型/ 意図的セクハラを理解するだけではなく、無自覚セクハラの本質を理解しなければなりません。

対価型/意図的・無自覚セクハラの違い

●対価型と意図的セクハラについては、それぞれの要件を基準に判断できる

●無自覚セクハラは、要件を基準にして判断できないため、セクハラに該当するかどうかわかりづらい

◎無自覚セクハラ

皆さんは、職場の自分のデスクにヌードポスターを飾るという行為はセクハラになると認識していると思います。では、なぜセクハラになるのでしょうか。おそらく、セクハラの定義に当てはめて、「ヌードポスターを飾る行為は〈性的な言動〉であり、それによって〈労働者の労働環境が害される〉からだ」と考えたと思います。それは正解ですが、セクハラの定義ができ上がった1997年以降だからできる考えです。

「事例蓄積の時代」を思い起こしてください。1989年にセクハラという言葉が爆発的に流行した後、いろいろな言動がセクハラだと非難されるようになり、そのなかに、「職場でヌードポスターを飾る行為はセクハラだと思います。注意してください」といった指摘 もたくさんあったわけです。実際、80年代以前の職場では、ヌードポスターやグラビア写真を飾っている人はたくさんいたし、女性モデルのビキニ姿の写真をカレンダーにして配っていた会社もありました。

そのような状況を不快に感じていた女性がたくさんいたものの、当時はまだ男性中心社会で、女性たちは何もいえずに我慢していたのでしょう。ところが、セクハラという言葉が流行語になってからは、もう我慢する必要もなく、便利で強力な“言葉の武器”を手にしたのです。

では、セクハラだといった指摘を受け止める側(たとえば、人事部労務管理担当者)は、どのように受け止め、どのように対処したのでしょうか。定義に当てはめて考えようにも、事例蓄積の時代にはまだセクハラの定義はありませんでした。先例を参考にしようにも、事例蓄積の時代より前には似たような事例はなかったのです。

でも、問題を指摘して対処を求める人が目の前にいるのです。そうなると、事の本質を踏まえて判断するしかなかったのではないのでしょうか。つまり、「ある言動を不快に思う人がたくさんいるのであれば、それは職場を健全に運営していくうえであってはならない言動になるのだから、セクハラと認定すべきだろう」という考えがあったのだと思います。

このようにしてセクハラと認定された事例は、たくさんあります。

●「ちゃん付け」「女の子」「おばさん」呼ばわり

これは、女性従業員に対して「ちゃん付け」呼ばわりをしていた行為者にはセクハラするつもりはなく、 女性従業員に対する親愛の情があったのでしょう。

しかし、職場で「~ちゃん」と呼ばれることを不快に感じていた人がたくさんいたのです。その結果、行為者の主観に関係なくセクハラと認定されたのです。

●ボディタッチ

挨拶代わりに相手の肩を揉む、いわゆる「肩揉み族」がいました。彼らは異性の体に触りたいのではなく、相手に対する親愛の情の表れとしてしていたものの、職場で自分の体に触れられて不快に感じていた人がたくさんいたのです。その結果、行為者の主観に関係なく、ボディタッチはセクハラと認定されました。

同様に、下ネタ、就業時間後の飲食への誘い、カラオケでのデュエットの要求、宴席でのお酌の要求、身体的特徴、年齢等の冷やかし言動も認定されました。 そして、このような事例が積み重なるにつれて、「相手が不快に思う言動はセクハラになる」という考え方に発展し、それが「常識」として定着しました。まさ に、言葉の武器化現象です。それが無自覚セクハラ、

すなわち「セクハラのグレーゾーン」の本質なのです。

つまり、対価型セクハラにも意図的セクハラにも該当しないケースについては、「ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動をセクハラとして受け止める」というのが現代の常識と割り切ることが肝要なのです。

そしてまた、無自覚セクハラは相手の主観によって生じるので、どのような言動がセクハラといわれるかは予測不可能で、どのような言動もセクハラといわれる可能性があるといった認識も必要です。

しかし、ものごとの道理として、ある言動をセクハラとして非難するためには、相手がそう感じたことに 客観的な合理性・妥当性が必要です。相手の個人的感 情や好き/嫌いの感情だけでは、ある言動をセクハラとして非難できないのは当然のことです。

以上を踏まえて無自覚セクハラの本質をまとめると、以下のようになります。

無自覚セクハラの本質

・ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら、その言動をセクハラとして受け止める。

・そのうえで、相手がセクハラだと感じたことに客観的な合理性 ・妥当性があるかどうかを検討し、その言動がセクハラになるか否かを最終的に判断する。

次回は、対価型セクハラ・意図的セクハラ・無自覚 セクハラについて、具体的な事例を通じて、その判断プロセスを明らかにしていきます。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。主な著書として、 『現場で役立つ !ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ !セクハラ・パワハラと言わせない部下指導』(日本経済新聞出版社)等。